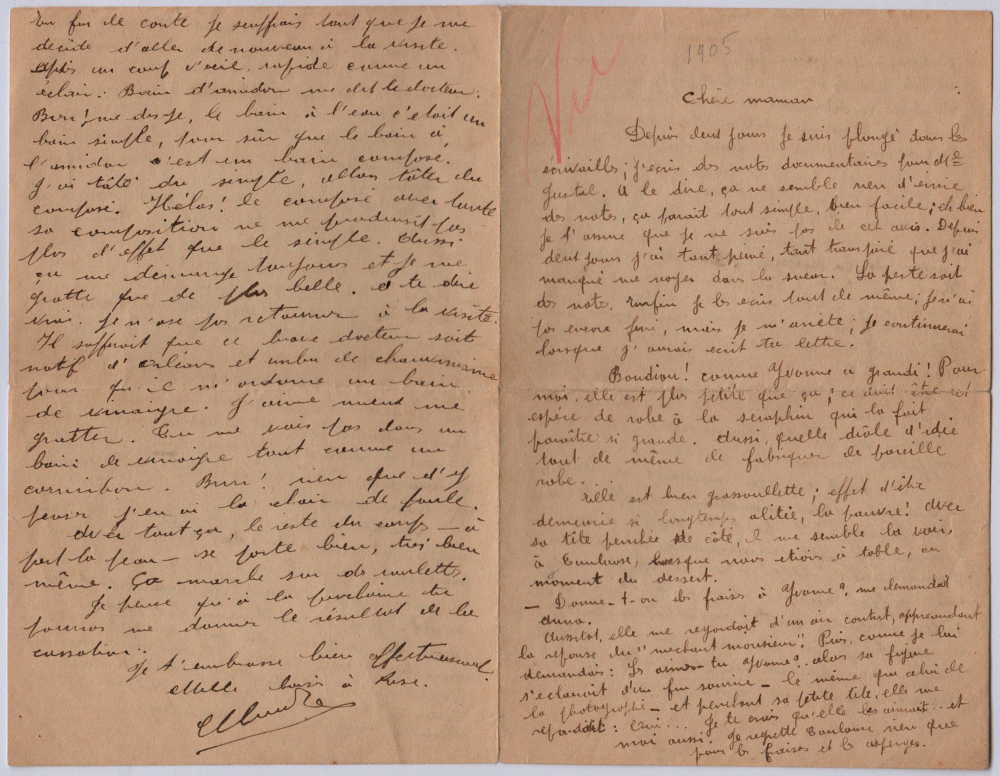

Ce commentaire renvoie à la lettre publiée dans le dernier billet de la série (Les lettres de bagne d’Alexandre Jacob #2), publié le 7 mars : http://wp.me/p7Qklf-h9

C’est excitant, de lire une lettre inédite – oubliée sans doute par l’éditeur quand il a composé son volume. Dans la correspondance des Jacob, pour l’instant, il n’y en a que trois : quand on tombe dessus (en faisant une thèse en lettres modernes sur les écrits de Jacob, en l’occurrence), quand on tombe dessus donc, aux archives du CIRA, on est content. Les corpus épistolaires sont particuliers, fragmentés en centaines d’envois mais continus dans la conversation, étendus dans le temps mais instantanés dans l’écriture, faits de lettres répétitives souvent mais toujours singulières. Dans une telle somme d’écrits, la lettre inédite est comme plus frappante, on la remarque d’autant mieux qu’on la découvre après coup.

Quand j’ai trouvé celle-là, c’était un peu la découverte du siècle : elle condensait beaucoup des choses que je pensais devoir dire des lettres de Jacob. Il y a son implication dans les affaires judiciaires – les siennes, celles de sa mère et des camarades qui se pourvoient en cassation après le procès d’Amiens –, ses activités d’écriture, sa vie carcérale (c’est rare sous sa plume), ses souvenirs, ses jeux de mots, ses petits récits tirés de peu qui comblent la lettre. Et puis on a le plaisir d’être la première à la transcrire, ratures incluses, et le jeu d’essayer de la dater, en recoupant les indices.

Jacob écrit depuis le pays du vinaigre, Orléans donc, où il comparaît pour un deuxième procès expéditif, qui rajoute à la peine perpétuelle quelques vingt ans de travaux forcés. À cette période, une dizaine de lettres ne portent pas de date, la moitié de celles envoyées à Marie depuis la prison orléanaise. Cela dit beaucoup : la correspondance se tient une fois par semaine, le dimanche, à une fréquence suffisamment régulière pour que les épistoliers se passent de la datation. Plus tard, au bagne, les lettres ne s’échangeront qu’une fois par mois, et mettront vingt et un jours à traverser l’Atlantique jusqu’à l’autre : dater l’envoi est capital, pour maîtriser l’échange, identifier les lettres perdues, en retard, saisies peut-être par l’Administration (la Tentiaire, comme on dit).

À Orléans, Jacob a le temps d’écrire, l’énergie nécessaire, l’envie aussi, manifestement. Ce sera encore le cas à Saint-Martin-de-Ré, le dépôt au large de La Rochelle où les forçats attendent leur départ pour l’exotisme (lettre du 10 septembre 1910). On ne retrouvera que rarement, dans les vingt ans guyanais, ce genre de propos légers, sans autre utilité disons que de décrire un peu ce que l’on vit, et de tirer de la monotonie carcérale des petites histoires à raconter. Un calembour sur les bains simples et composés du médecin au vinaigre, une moquerie sur la police qui laisse siffler – tout comme la censure qui laisse pisser cette remarque, soit dit en passant.

C’est aussi une des rares lettres où Alexandre Jacob se laisse aller aux souvenirs, au-delà de la simple mention rapide d’une date ou d’un fait mémorable. Ici au contraire, ce sont deux vraies scènes qui prennent le temps de se raconter. La première est déclenchée par la photographie d’Yvonne, la nièce de Rose (compagne de Jacob), qui rappelle visiblement toute une époque à l’épistolier : il corrige un passé simple à l’imparfait, comme pour accentuer la durée d’un souvenir répété, d’une scène courante, d’un jeu instauré entre la petite et le méchant monsieur (Jacob n’avait donc pas l’air commode). La douceur du passé, de ses fraises et de ses asperges, tranche avec l’âpreté du présent, entre betteraves pour Marie et vinaigre pour Alexandre. Dans l’isolement de sa prison, l’ancien marin se remémore aussi le temps de la navigation, qui entre littéralement dans sa cellule, par ricochet. Les frasques de la météo ont ainsi le pouvoir de faire d’Orléans une petite île de l’océan Indien, secouée par les vents, où l’on retrouve aussi un peu de Marseille, à l’évocation d’un mistral qui ne peut pas l’être – si je ne m’abuse, c’est plutôt de la galerne dont Jacob fait état.

La Nature – un des rares mots auxquels Jacob accorde une capitale – brise un peu l’étouffante monotonie de la vie enfermée, tout comme le fait la lettre, sans doute, régulièrement écrite malgré la médiocrité des outils dont dispose l’épistolier. Au risque du poncif, la lettre en prison c’est un peu la porte sur l’ailleurs : l’autre auquel on écrit, le passé qu’on évoque, l’avenir qu’on projette, le temps suspendu que l’on soustrait à l’enfermement.

D’autres envois montreront combien l’expectative carcérale est fertile en écriture, à défaut d’autre chose. Les lettres d’Orléans et de Saint-Martin contiennent quelques histoires savoureuses, entre réalité et invention, et font aussi état des avancées de Jacob dans son récit, Souvenirs d’un révolté, Les derniers actes – mon arrestation, publié en feuilleton dans le journal Germinal. C’est un bel exemple des allers et retours qui se font entre les écrits : on retrouve dans les Souvenirs des expressions employées mot pour mot dans la lettre et, inversement, on voit beaucoup du récit infuser l’échange épistolaire. Les deux se nourrissent, s’encouragent même, comme si écrire donnait envie… d’écrire encore.

Dans les correspondances plus que dans d’autres corpus, la comparaison a beaucoup à faire dans l’analyse : on goûte d’autant mieux les lettres carcérales qu’elles se distinguent radicalement des lettres de bagne, et la liberté d’écriture que s’y octroie Jacob ne fait qu’exacerber le poids du bagne qu’on lira en Guyane. Pour l’instant, il y a cent ans (+2), un homme se souvenait de Toulouse et se portait bien, très bien même – comme sur des roulettes.

Un commentaire Ajoutez le votre