Ma chère maman,

Je n’ai pu t’écrire au dernier courrier. Motif : 30 jours de cellule. Après en avoir purgé 11 ans ce n’était pas pour me troubler. Aussi bien je me porte à souhait, plein de courage et d’espérance et j’aime à croire que les nouvelles qui me viendront de Lisa ni seront pas [sic] pour altérer cette bonne, cette excellente disposition d’âme. Amen !

Par ces temps de guerre sous marine à outrance il ne faut pas trop t’étonner si tu ne reçois plus régulièrement chaque mois de mes nouvelles. Il y a perturbation dans le service postal maritime et, bien heureux encore que les lettres expédiées arrivent à destination.

D’ailleurs, pour plus de tranquilité [sic], va voir Mr Colombani. Il est très informé, de bon conseil et ses renseignements t’éclaireront mieux que je ne puis le faire.

D’une part, je suis peiné de l’indisposition, légère d’ailleurs, survenue à Mlle Gievant, mais, de l’autre, je suis content que, malgré cela, elle ait pu être d’une grande utilité à Julien. Dans le cas où le voyage à Londres incommoderait sa fragile santé et sa bourse que ne s’adresse-t-elle à un spécialiste français. J’ai idée qu’à Paris ou à Marseille elle pourrait être aussi bien traitée et à meilleur compte. A défaut d’autres indications la consultation du Bottin nous mettrait sur la voix. Toutefois quand il s’agit de la santé il ne faut pas y regarder de trop près ; ainsi, si la médication anglaise lui parait supérieure mieux vaut pour elle s’en tenir à celle-là.

Les motifs que tu m’avais communiqués dans ta dernière me laissaient supposer que Billaud ne pourrait pas aller en permission à Paris ; et, présentement, avec la mobilisation civile, ce doit être pis encore. N’importe, ce qu’on ne peut surmonter on le tourne. C’est te dire de ne compter que sur toi. Je sais bien que ce n’est pas très facile. Je me rends compte de toutes les difficultés. Cependant, je te sais si courageuse, si opiniâtre que j’ai bon espoir. D’ailleurs tu as bien quelques amis dévoués qui, en raison du noble but de tes demandes voudront bien t’aider de leur concours.

J’ai été bien peiné de la mort de notre cousin Alexis. A son âge et dans sa triste situation c’est pourtant plus une délivrance qu’un accident.

Ce n’est pas exactement ce que je croyais que cette revue. Non pas qu’elle me déplaise, car, au fond, bien que construite sur une métaphysique discutable, l’idée maîtresse, la culture de l’énergie, est très bonne. Mais j’en ai assez de ces 12 numéros. Ne m’adresse plus aucun imprimé. La grande offensive ne saurait tarder car nous voilà bientôt au printemps et après la victoire si l’on autorise encore l’envoi des journaux je t’en informerai.

Amitié sincère à tante, à ta bonne voisine et aux camarades.

Ton très affectionné

Alexandre

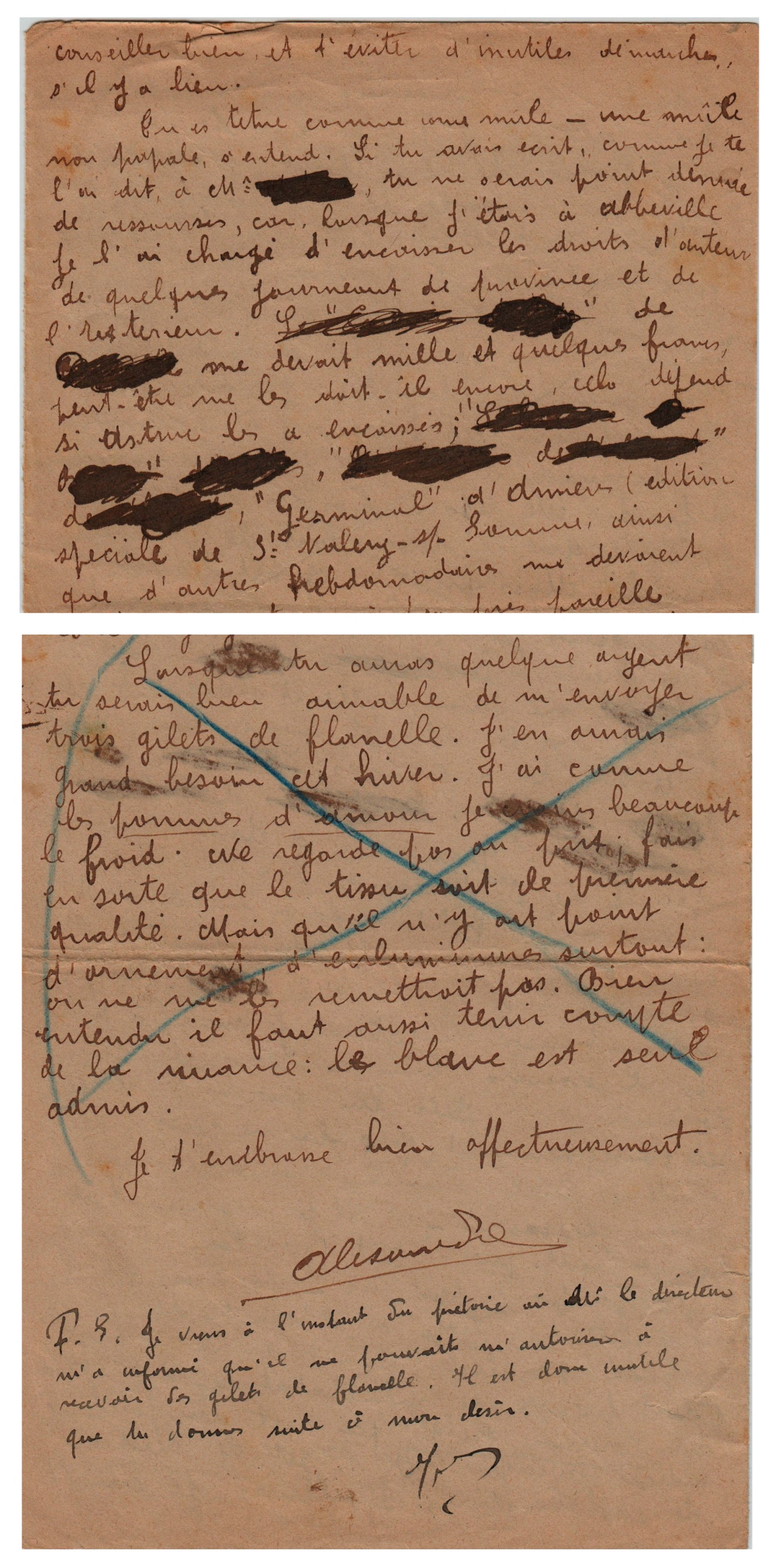

Nous entamons ici une sorte de feuilleton épistolaire : publier une des 210 lettres de bagne d’Alexandre Jacob, choisie souvent mais pas toujours par le biais de sa date. En février 1917, il y a cent ans, une lettre de Guyane s’écrivait pour Paris. Comme toutes les correspondances, celle de Jacob contient ce qu’on appelle des notes de blanchisseuse, ces propos du quotidien qui se répètent souvent. Mais elle recèle surtout des joyaux de la littérature ordinaire et témoigne, dans son prosaïsme aussi, de ce que fut le bagne et de qui fut Jacob.

Alexandre Jacob est né à Marseille, en 1879. Jeune mousse, il navigue partout et lit avidement. A terre, il rencontre les idées anarchistes et constate que la réalité leur donne raison. Sa santé le contraint à arrêter la navigation et il devient apprenti typographe, mais la police le dénonce auprès de ses employeurs comme un individu dangereux, et multiplie les perquisitions au domicile familial. Alexandre Jacob décide alors, à la veille du XXe siècle, de mettre son intelligence au service de la reprise individuelle : le vol légitime des richesses que d’autres ont volées.

Il élabore son plan d’action et les cibles de ses cambriolages. Attaque de tous les parasites sociaux (car Jacob a lu et relu Quatre-vingt-treize de Victor Hugo) – le militaire, le noble, l’Église – quand les professions utiles (le médecin, l’architecte, le littérateur) sont épargnées. Il s’arme de techniques novatrices et de collaborateurs discrets, interdit le meurtre à moins de légitime défense, prescrit que 10% du butin sera versé aux œuvres de solidarité et de propagande anarchistes : financer un journal, soutenir une famille. Vivre selon ses besoins, c’est-à-dire modestement, et subvenir aux larges frais de l’entreprise : outillage perfectionné, déguisements et postiches, équipées ferroviaires. Il ouvre une quincaillerie, pour recevoir et étudier tous les modèles de coffres-forts existants, concevoir et réaliser les outils qui permettent de les forcer. Il s’associe à une fonderie complice pour éviter les dangers des intermédiaires. Il imagine des solutions aux écueils du monte-en-l’air. Pour faire le guet, un crapaud plutôt qu’un camarade : il sera plus discret et croassera si quelqu’un passe. Pour éviter l’incident, un scellé sur la porte qui s’il est toujours en place confirmera que les lieux sont bien vides. Pour confirmer un projet, des télégrammes cryptés qui indiquent aux autres les bras et les outils nécessaires. Pendant trois ans, la bande écume toute la France et ses pays voisins, déplumant le clergé, l’aristocratie, la grande bourgeoisie, laissant parfois sur son passage et sous le nom d’Attila de petits mots vengeurs et caustiques. Mettant à profit la vitesse et l’expansion du réseau ferré, les cambrioleurs rentraient à Paris avant même que le vol n’ait été découvert. Félix Bour, Léon Pélissard et Alexandre Jacob sont arrêtés près d’Abbeville en avril 1903, après un cambriolage avorté et une longue chasse à l’homme dans la campagne picarde.

Deux ans plus tard, vingt-trois accusés comparaissent devant la cour d’assises d’Amiens. Alexandre Jacob y tient un rôle de premier ordre : il s’accuse de tous les crimes, soutient la légitimité politique de ses actes et raille les larmes de crocodiles des victimes qui se succèdent à la barre. Aux dizaines de déclarations préalablement rédigées, mémorables de justesse et d’éloquence, s’ajoutent ses reparties cinglantes et amusées qui lui gagnent l’engouement d’un public toujours plus nombreux. Alexandre Jacob est condamné aux travaux forcés à perpétuité le 22 mars 1905. Après un passage à Orléans, pour un second procès express, et une escale au dépôt de Saint-Martin-de-Ré où transitent les bagnards, il débarque en Guyane au début de l’année 1906. Il est affecté aux îles du Salut, un petit archipel de trois îles situé au large de Kourou, où l’on rassemble les condamnés jugés les plus dangereux. L’évasion y est encore plus difficile que sur le continent, mais le climat est sain, balayé par les vents qui dispersent les miasmes.

Jusqu’à sa libération en 1925, Alexandre Jacob écrira tous les mois à sa mère, la seule correspondante qu’on lui autorise. C’est elle qui lui adresse les dizaines de livres et de journaux que Jacob demande, les médicaments qui le soulagent, l’amour qui le soutient. Il reviendra du bagne grâce à l’opiniâtreté de Marie, qui obtiendra sa libération après vingt ans de démarches acharnées. La correspondance, dont manque malheureusement la voix maternelle, témoigne de l’immense affection d’une mère et de son fils, dans une relation elle aussi entravée par le bagne. Grâce aux éditions de L’Insomniaque, les quelques deux cents lettres adressées par Alexandre à Marie Jacob sont accessibles à la lecture, aux côtés des autres écrits retrouvés de l’anarchiste – des déclarations, des récits, des projets inachevés, des lettres ouvertes ou privées.

La correspondance doit surmonter d’innombrables difficultés pour se maintenir. D’abord, les conditions matérielles de l’échange le mettent toujours en péril : le matériel d’écriture, le temps et la quiétude font défaut à l’épistolier condamné. Une punition, ou pire, peut suspendre sa parole à tout moment et sans motif. Ici, ce sont trente jours de cellule (administrés pour « déclarations mensongères ») qui interrompent les envois. Si l’Administration pénitentiaire autorise avec parcimonie la pratique épistolaire, elle surveille sans modération le peu de lettres qui s’écrivent au bagne de Guyane. Ainsi les lettres d’Alexandre et de Marie sont-elles surveillées au départ comme à l’arrivée, en témoigne le visa au crayon qui marque la plupart des envois. Le propos des deux épistoliers est donc censuré et autocensuré par la présence indiscrète du tiers lecteur qui, comme l’observateur du panoptique, n’a pas besoin d’être effectivement là pour que sa présence agisse sur le prisonnier. Alors que le bagne n’offre jamais rien à dire que la monotonie et la souffrance des jours, il interdit qu’on le raconte aux lointains absents et condamne le forçat à la banalité épistolaire.

Habitués à la clandestinité, les Jacob utiliseront, comme ici et tout au long de leur correspondance, un système de pseudonymes leur permettant d’évoquer une personne ou un projet précis, sous couvert d’histoires familiales anodines. Ainsi Julien, Lucien et Auguste désignent tour à tour Alexandre lui-même, Octave et Elisabeth incarnent la Sûreté parisienne et l’Administration pénitentiaire, Marie se déguise sous les traits de Myrrha, Mr Colombani et Mlle Giévant sont sans doute des complicse qui les aideront dans leur dessein. Les multiples contraintes sont sans cesse déjouées par l’intelligence d’Alexandre, qui témoigne aussi d’une force de résistance hors du commun face à l’enfer guyanais.

Le principe de sélection des lettres est hasardeux, mais il en faut bien un pour choisir parmi tant d’envois : il y a cent ans, le 23 février 1917, un homme a écrit ces lignes que nous publions. Bien sûr, le critère de la date exclut bien trop de lettres passionnantes, écrites entre 1910 et 1916 donc, et jusqu’en 1925, et même au-delà. Ce ne sera sans doute qu’une règle souple à laquelle on dérogera, qu’un moyen de faire découvrir une figure vraiment importante, de l’anarchisme notamment. Un anarchisme construit dans les rencontres, les livres et l’expérience, loin des idéologies politiques rigides et des éléments de langage stéréotypés. On lit dans ces lettres le combat du condamné face à l’administration, l’amour du fils pour une mère, le regard d’un exclu sur le conflit mondial, la vie quotidienne du forçat dans la colonie pénitentiaire, tout cela dit ou suggéré par la prose habile d’un grand lecteur, épistolier malgré lui, dont nous transcrivons les propos sans corrections.